Die gute Tasse Tee gehört für uns längst zum Alltag. Sie ist mittlerweile ein Stück unserer Kultur des Genießens und des gesunden Lebens geworden. Doch wer weiß schon, wie die eigentlich aus China stammende Teepflanze ihren Weg nach Europa gefunden hat – und welche Rolle der Wissenschaftler Robert Fortune in diesem Krimi um die Wirtschaftsspionage spielte?

Ein Leben für die Pflanzen

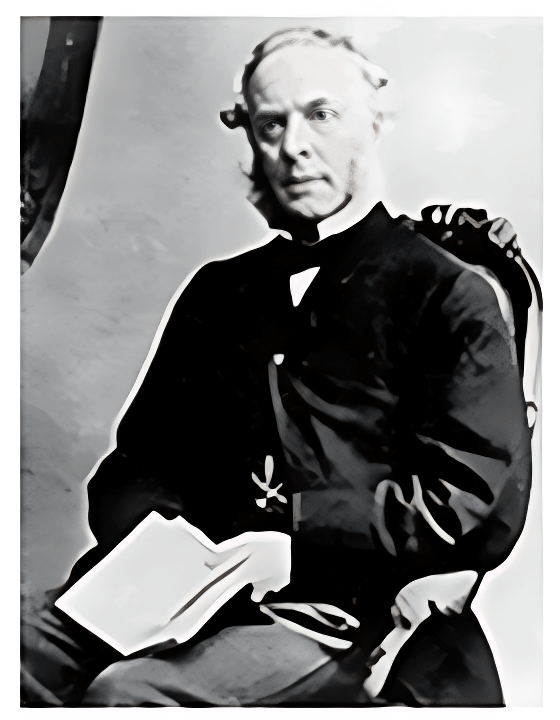

Als Robert Fortune im September 1812 das Licht der Welt in der schottischen Stadt Blackadder Town erblickte, da war kaum absehbar, dass hier vielleicht gerade der erste Industriespion der Geschichte geboren wurde. Fortune stammte aus bürgerlichen Verhältnissen, liebte bereits in Kindheit und Jugend das Erkunden der Pflanzen – und erwählte somit folgerichtig das Studium der Botanik als Grundlage für seinen beruflichen Lebensweg. Anschließend übernahm er die Tätigkeit des Ober-Gärtners (Curator) im Chelsea Physic Garden, wo er sich zunehmend der Forschung an fremden Arten widmete und so auch in den Fokus der British East India Company rückte, die jemanden mit seinen Fähigkeiten dringend suchte.

Fortune wurde in eine Welt hineingeboren, die mehr und mehr unter dem Einfluss der Industrialisierung stand. Einerseits wurde die Natur aus den Städten verdrängt, der verfügbare Platz wurde für Werkhallen und die benötigte Infrastruktur genutzt. Andererseits gestalteten sich die Bahn- und die Schifffahrt durch die voranschreitende Technisierung immer preisgünstiger, sicherer und schneller. Diese Einflüsse führten dazu, dass das Erkunden ferner und bislang fremder Länder plötzlich möglich wurde. Die British East India Company sah darin die Chance, vor allem in China unbekannte Pflanzen und ihre Heilkräfte zu entschlüsseln – um damit ein Marktmonopol außerhalb Asiens aufzubauen.

Das Risiko als ständiger Begleiter

Insgesamt vier Forschungsreisen unternahm Robert Fortune etwa zur Hälfte des 19. Jahrhunderts nach China. Ein Unterfangen, das heute simpler klingt, als es damals war. Denn das Reich der Mitte hatte lediglich seine Häfen für Ausländer geöffnet – und das auch nur, sofern es sich dabei um Händler handelte, die eben dort ihre Geschäfte führten. Man sprach von sogenannten Vertragshäfen oder Traktatshäfen, wobei in China bis 1842 nur Kanton für den Handel mit europäischen Mächten zugelassen war. Nach dem Ersten Opiumkrieg erzwang Großbritannien 1842 auch die Öffnung von Xiamen (Amoy), Fuzhou, Ningbo und Shanghai. Grundsätzlich war es jedoch allen Ausländern verboten, ins Land einzureisen. Wer China illegal betrat, riskierte somit nicht weniger als Leib und Leben. Das galt umso mehr für Wissenschaftler wie Robert Fortune, die sich außerhalb Englands bereits den zweifelhaften Ruf erworben hatten, fremde Kulturen zu ihrem Nutzen erobern zu wollen.

Gewußt? Robert Fortune brachte übrigens nicht nur den Tee nach Indien, sondern auch die Kumquat nach Europa (er stellte sie 1846 in London vor). Zu Ehren von Fortune bekam die Frucht, die auch Zwergorangen oder Zwergpomeranzen genannt wird, den Gattungsname Fortunella. Schon ein Jahr führte er die Liebliche Weigelie (Weigela florida) ein.

Die ständige Gefahr reduzierte Fortune, indem er sein Äußeres gänzlich verstellte. Mit Kostümen und Schminken passte er sich den Einheimischen an. Ihre Sprache lernte er innerhalb weniger Monate und so lebte er unter ihnen, ohne Verdacht zu erregen. Auf diese Weise sammelte er mehr als 20.000 Samen und Stecklinge von bis dahin weitgehend unbekannten Pflanzenarten, die er nach Indien an den Hauptsitz der British East India Company schickte. Der Konzern hatte sein geschäftliches Interesse über die Jahre allerdings ein wenig verändert: Mittlerweile stand der chinesische Tee im Mittelpunkt der Company, die damit erhebliche Gewinne abseits des asiatischen Kontinents verdienen wollte.

So gelangte der Tee nach Europa

England gilt heute als Nation der Teetrinker. Insbesondere die aus Indien stammenden Schwarz- und Grünteesorten sind dort sehr beliebt. Doch vielleicht sähe das alles heute gänzlich anders aus, hätte nicht Robert Fortune in den 1850er Jahren China bereist, die Samen und Stecklinge der Teepflanzen nach Indien verschifft, dort riesige Plantagen aufgebaut und den fertigen Tee nach England transportiert. Was folgte, war eine rasant steigende Nachfrage für das Getränk, die sich schnell über den gesamten europäischen Kontinent erstreckte – und die der British East India Company ein Vermögen einbrachte.

Fortunes Beitrag an dieser Entwicklung bestand indes nicht alleine darin, Teepflanzen zu erkunden und sie außerhalb Chinas zu züchten. Vielmehr erwarb er sich ein umfangreiches Wissen für Anbau, Ernte und Verarbeitung. So war ihm vor Beginn seiner Reisen beispielsweise nicht klar, dass sowohl grüner Tee als auch schwarzer Tee aus derselben Pflanze (Camellia sinensis) hergestellt wird. Dies änderte sich natürlich schnell und dieses Wissen trug maßgeblich für die Verbreitung des Tees bei.

"During my travels in China since the last war , I have had frequent opportunities of inspecting some extensive tea districts in the black and green tea countries of Canton , Fokien , and Chekiang , and the result of these observations is now laid before the reader . It will prove that even those who have had the best means of judging have been deceived , and that the greater part of the black and green teas which are brought yearly from China to Europe and America are obtained from the same species or variety , namely , from the Thea viridis . Dried specimens of this plant were prepared in the dis- tricts I have named by myself , and are now in the herbarium of the Horticultural Society of London , so that there can be no longer any doubt upon the subject."

Übersetzt: Während meiner Reisen in China seit dem letzten Krieg hatte ich häufig Gelegenheit, einige ausgedehnte Teeanbaugebiete in den Schwarz- und Grünteeregionen von Kanton, Fokien und Chekiang (Zhejiang) zu besichtigen, und das Ergebnis dieser Beobachtungen liegt nun dem Leser vor. Sie werden zeigen, dass selbst diejenigen, die über die besten Mittel zur Beurteilung verfügten, getäuscht wurden und dass der größte Teil des schwarzen und grünen Tees, der jährlich aus China nach Europa und Amerika gebracht wird, aus derselben Art oder Sorte gewonnen wird, nämlich aus Thea viridis. Getrocknete Exemplare dieser Pflanze wurden von mir selbst in den genannten Anbaugebieten präpariert und befinden sich nun im Herbarium der Horticultural Society of London, sodass an diesem Thema kein Zweifel mehr bestehen kann.

Quelle: Robert Fortune in seinem Buch "Three Years' Wanderings in the Northern Provinces of China" Seite 187

Gezielt suchte er nach Experten, die er für seine indischen Plantagen gewinnen konnte. Abermals half bei alledem natürlich die Industrialisierung, die neue Methoden und Maschinen ermöglichte, mit denen sich effizienter vorgehen ließ. Auch dadurch produzierte die Company innerhalb weniger Jahre solche Mengen an Tee, wie sie die chinesischen Bauern in mühevoller Handarbeit unmöglich herstellen konnten. So entstand ein leckeres, gesundes und kostengünstiges Getränk für den europäischen Markt.

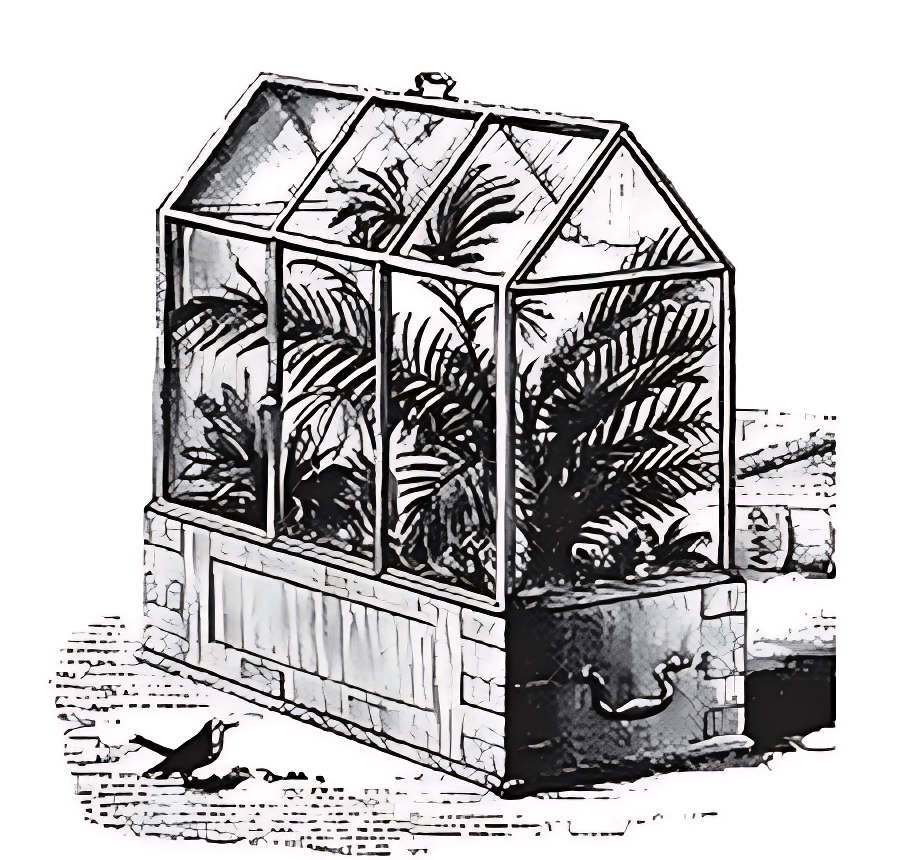

Der Wardsche Kasten: Die revolutionäre Technologie hinter Fortunes Erfolg

Robert Fortune war natürlich nicht der Erste, der versuchte Teepflanzen aus China zu bringen. Jahrhundertelang scheiterten Versuche, lebende Teepflanzen aus China zu exportieren. Die empfindlichen Gewächse überlebten die monatelangen Seereisen nicht. Selbst renommierte Botaniker wie Carl von Linné waren an der Herausforderung gescheitert, tropische Pflanzen über große Distanzen zu transportieren. Salzluft, extreme Temperaturschwankungen und vor allem die unmögliche Regulierung der Wasserversorgung führten dazu, dass die kostbaren Teepflanzen regelmäßig während der Überfahrt eingingen.

Robert Fortunes entscheidender Vorteil lag im Wardschen Kasten, einer genialen Erfindung des Londoner Arztes Nathaniel Bagshaw Ward um 1830. Diese mobilen Miniatur-Gewächshäuser bestanden aus einem versiegelten Glaskasten auf stabilem Holzrahmen, in dem sich ein geschlossenes Ökosystem bildete: Das von den Teepflanzen verdunstete Wasser kondensierte an den Glaswänden und tropfte zurück in die Erde – ein sich selbst erhaltender Kreislauf, der keine Bewässerung von außen erforderte. Die Kästen schützten die empfindlichen Teepflanzen perfekt vor Salzluft und Temperaturschwankungen.

Mit dieser revolutionären Technologie gelang Fortune zwischen 1848 und 1851 das Unmögliche: Er schmuggelte erfolgreich etwa 20.000 lebende Teepflanzen aus China nach Darjeeling. Während frühere Transportversuche fast vollständig scheiterten, überlebten in den Wardschen Kästen die meisten Pflanzen die viermonatige Seereise. Ohne diese Innovation wäre der Transfer der Teepflanzen – und damit die Gründung der indischen Teeindustrie, die das britische Handelsmonopol sicherte – undenkbar gewesen.

Ein Spion im Auftrag des guten Geschmacks

In der Geschichtsschreibung ist die Rolle von Robert Fortune durchaus umstritten. Zwar half er maßgeblich dabei mit, dass sich die Teepflanze – und damit auch die Teekultur – in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf allen Kontinenten ausbreiten konnte. Fortune raubte den Chinesen aber eines ihrer bestgehüteten Geheimnisse. Denn der Verkauf des Tees war für das Reich der Mitte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – Ausländer hätten niemals mit der Erlaubnis rechnen dürfen, Anbau und Heilwirkung der Pflanzen zu studieren oder gar ihre Stecklinge zur Errichtung neuer Plantagen aus dem Land zu schmuggeln.

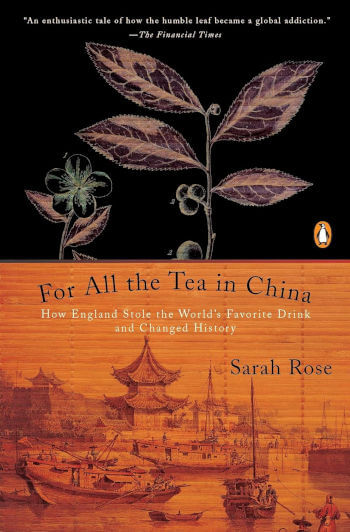

Sarah Rose erzählt in ihrem Buch: "For All the Tea in China: How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History" die spannende Geschichte von Robert Fortune der im 19. Jahrhundert von der britischen Ostindien-Kompanie auf eine gefährliche Mission nach China geschickt wurde. Verkleidet als Mandarin stahl er nicht nur Teepflanzen und Samen, sondern auch das geheime Wissen um deren Anbau und Verarbeitung, um die britische Abhängigkeit vom chinesischen Tee zu brechen. Mit Hilfe von innovativen Wardian Cases brachte er die Pflanzen nach Indien und legte damit den Grundstein für die bis heute bedeutende indische Teeindustrie. Rose schildert diese Mischung aus Spionage, Abenteuer und Wissenschaft in einem Stil, der eher an einen packenden Roman als an trockene Geschichtsschreibung erinnert. Zugleich wirft das Buch ein kritisches Licht auf Kolonialismus, Biopiraterie und den Einfluss wirtschaftlicher Interessen auf die Wissenschaft. So wird Tee nicht nur als Genussmittel, sondern auch als Triebkraft imperialer Machtpolitik und Globalisierung sichtbar. Das Buch ist leider nur auf Englisch erhältlich und auch nicht Das Buch ist leider nur auf Englisch erhältlich und auch nicht immer ganz historisch korrekt, dennoch das Standardwerk rund um Robert Fortune, das jeder gelesen haben sollte, der mehr über Robert Fortune erfahren möchte.

Mehr InfosRobert Fortune hatte folglich den Unmut des chinesischen Volkes auf sich gezogen. Zugleich wurde er in England für seine Errungenschaften um den Tee geehrt. Bis zu seinem Lebensende im Jahre 1880 forschte er nicht nur weiter im Bereich der Botanik, um seine Erkenntnisse in Fachzeitschriften und Büchern zu veröffentlichen. Vielmehr galt Fortune in der gehobenen britischen Gesellschaft als gerne gesehener Gast, der interessante Anekdoten von seinen Reisen auf den sagenumwobenen asiatischen Kontinent zu erzählen wusste. Nicht selten berichtete er darüber bei leichtem Gebäck und natürlich bei einer Tasse Tee.

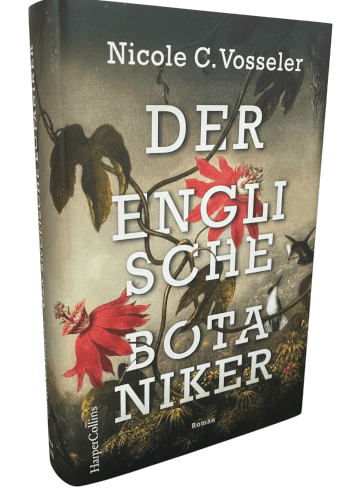

Buchttipp Nummer Zwei: Wer weniger Historie und mehr Fiktion sich wünscht, für den könnte der Roman „ Der englische Botaniker“ von Nicole C. Vosseler sein. Sie lässt dich in London 1843 eintauchen, wo Robert Fortune – eigentlich ein verschlossener Wissenschaftler – auf eine gefährliche Mission in China geschickt wird. Dort trifft er nicht nur auf exotische Pflanzen, sondern auch auf Lian, eine kampferprobte Rebellin, die ihm zeigt, dass Tee – und Liebe – weit mehr sind als bloße Wissenschaft. Zuhause warten jedoch Frau und Kind – der Spagat zwischen Pflicht und Leidenschaft gibt der Geschichte emotionale Tiefe. Vosselers Stil ist poetisch, sinnlich und atmosphärisch dicht, sie verwebt historisches Wissen nahtlos in eine magisch sinnliche und ausdrucksstarke Erzählung.

Mehr InfosQuellen und Verweise

- Fortune, R. (1847). Three Years' Wanderings in the Northern Provinces of China: Including a Visit to the Tea, Silk, and Cotton Countries; with an Account of the Agriculture and Horticulture of the Chinese, New Plants, Etc. J. Murray.

- Fortune, R. (1852). A Journey to the Tea Countries of China: Including Sung-Lo and the Bohea Hills (...). John Murray.

- Fortune, R. (1857). A Residence Among the Chinese: Inland, on the Coast, and at Sea: Being a Narrative of Scenes and Adventures During a Third Visit to China, from 1853 to 1856: Including Notices of Many Natural Productions and Works of Art, the Culture of Silk, &c.: with Suggestions on the Present War. Murray.

- Rose, S. (2010). For all the tea in China: how England stole the world's favorite drink and changed history. Penguin.

- Mair, V. H., & Hoh, E. (2012). The true history of tea. Thames & Hudson.

- Robert Fortune: Notizen zum Teedieb auf Teewissen.info